学びとカリキュラム

INDEX

Learning

会計ファイナンス学科での学び

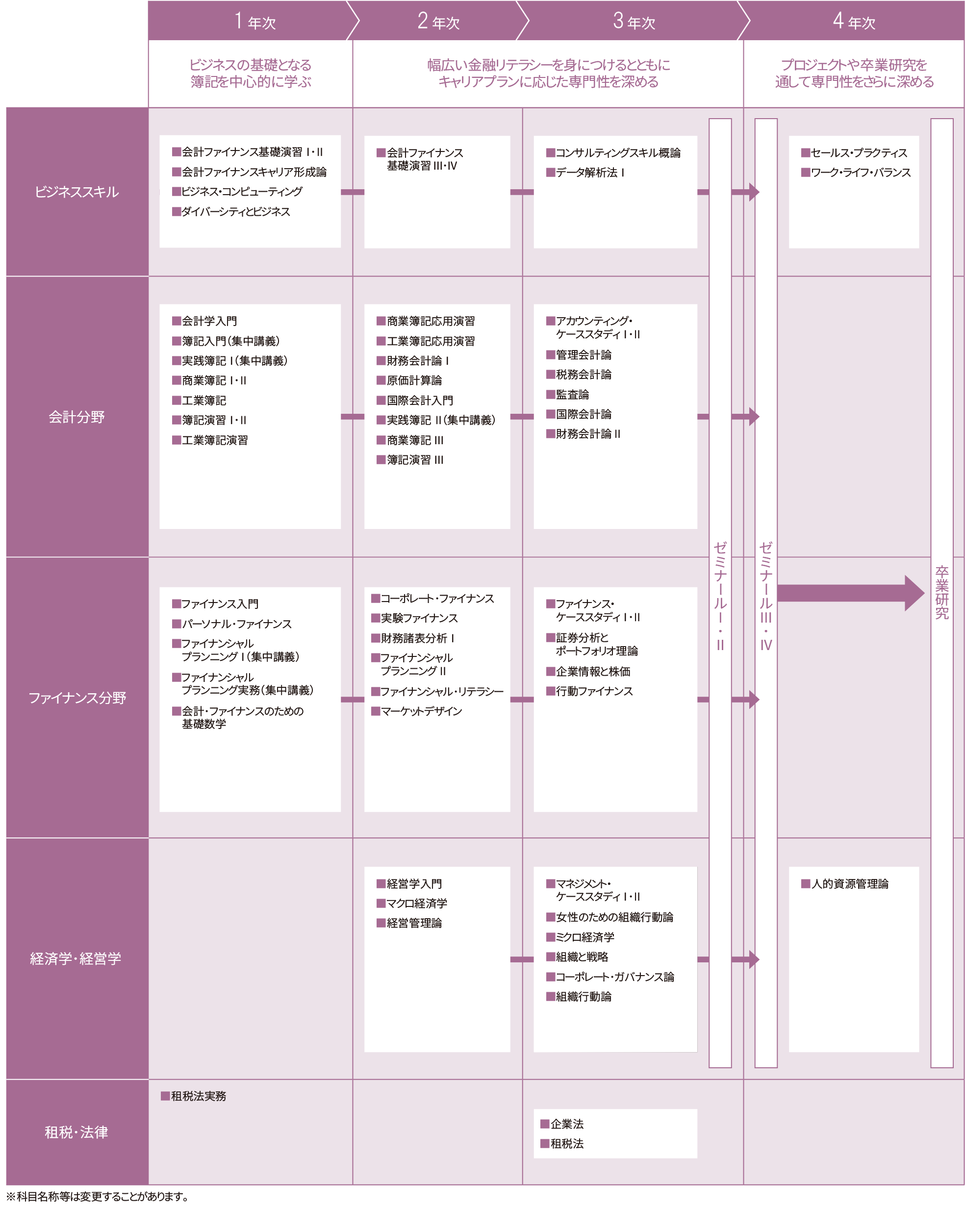

4年間のステップ

1年次

ビジネスの基礎となる簿記を

中心的に学ぶ

中心的に学ぶ

2年次

3年次

幅広い金融リテラシーを身につけるとともに

キャリアプランに応じた専門性を深める

キャリアプランに応じた専門性を深める

4年次

プロジェクトや卒業研究を

通して専門性をさらに深める

通して専門性をさらに深める

学べる専⾨領域

会計(アカウンティング)分野

「財務会計論」「管理会計論」「国際会計論」など会計のスペシャリストを目指します。

ファイナンス分野

「コーポレート・ファイナンス」「ケーススタディ」など、企業などで活きる実学を修めます。

マネジメント分野

「ケースメソッド」や「産学連携活動」を通じて実際のマネジメントを理解・経験します。

Curriculum

カリキュラム

1・2年次は資格取得、3・4年次は実務家教員からの指導とビジネススクール型教育

1・2年次に簿記(日商簿記2・3級)やファイナンシャル・プランニング技能士等をはじめとする試験の合格をめざします。もちろん、3年次以降にさらなる上級資格に挑戦することも応援します。大学での講義内容をしっかりと理解することにより、ダブルスクールを行うことなく資格取得が可能です。また、金融機関勤務経験者、税理士、FP、学位(MBA、博士号)を持っているなど非常に経験豊かな教員が、会計・ファイナンスの基礎から実践まで幅広い授業を展開し、皆さんの学びをサポートします。

さらに、3・4年次では、学んだ理論を実践的に活用すべく「ビジネススクール型」の授業を行い、事例研究・ケースメソッド等を中心に行います。

Topics 学科の“今”を感じる

Topics 学科の“今”を感じる

公益社団法人日本証券アナリスト協会の寄付講座開設

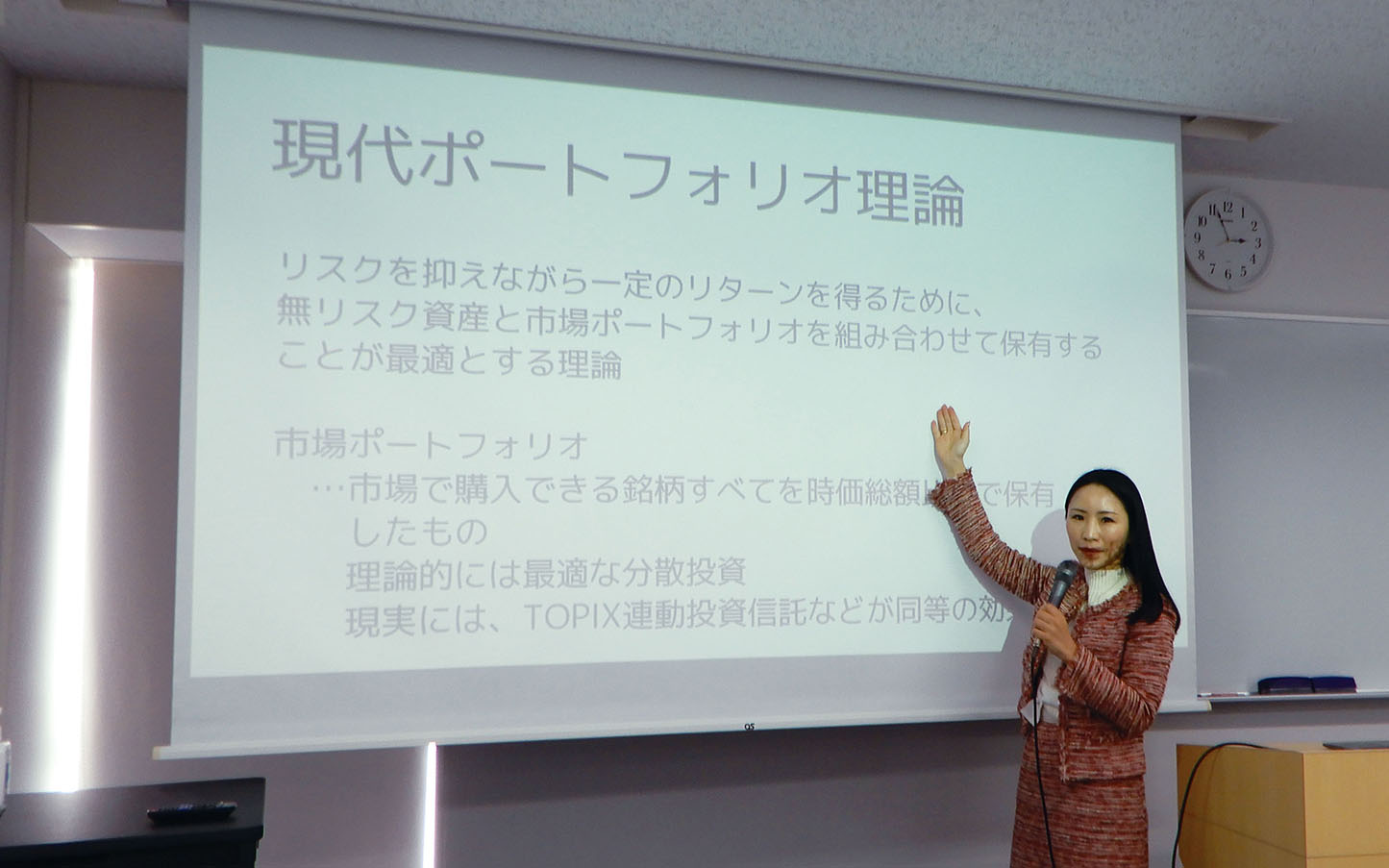

安藤先生が担当する「ファイナンシャル・リテラシー」という科目では、公益社団法人日本証券アナリスト協会が新設した資格試験「資産形成コンサルタント」の学習内容に沿った講義を行うことで、金融リテラシーを高めることを徹底して行います。近年、資産形成の重要性についての認識が高まっており、2024年にはNISAの根本的拡充・恒久化が図られるなど、制度面の見直しが進められています。将来、金融のスペシャリストになることは、就職活動に役立つだけでなく、将来の自身のキャリア形成や個人の資産形成に大変役立ちます。本講義は、会計や簿記、パーソナル・ファイナンス、経済学や経営学の授業の復習となる部分もある一方で、行動経済学やファイナンス理論の基礎について新たに学ぶこともできるため、講義を通じて本学科での学びを総合的に深めることができます。講義中には問題演習も繰り返し行いますので、わかったつもりでは終わらずに、資産形成に役立つ実践的な知識が定着します。

中高生向けの金融教育を学生有志が実施

現在は自分自身の人生を主体的に生きていく上で金融リテラシーが欠かせない時代です。関ゼミと吉岡ゼミの3年生有志が、資産運用会社である農林中金バリューインベストメンツ株式会社様と連携して、中高生向けに金融教育を行う活動を行っています。金融機関での実務経験がある教員に加えて投資のプロである同社の指導の下、会計やファイナンスを学んでいる学生が、中学生や高校生により近い視点で金融教育を行っています。

山田ゼミ「地域連携スチューデントアワード」3年連続受賞!

山田ゼミでは、毎年、西武信用金庫主催、Open Patent Innovation Consortium(略称:OPIC)共催による、企業が開放した特許や地域企業の独自の技術やサービスにフォーカスし、「産官学プラス金融」で学生の視点から新たなビジネスの展開を創出するビジネスコンテストに参加しています。2024年度も山田ゼミは6大学14チームによるコンペにおいて「優秀賞」を受賞し、これで「3年連続」の受賞となりました。学生にとっては、学科で学んだ知見を「使えるもの」に変えるよいチャレンジになります。

Project

プロジェクト型学修

昭和女子大学では答えのない課題に専門知識を生かして解決策を考えるプロジェクト型学修を実施しています。学科では、授業や演習・ゼミ等の中でプロジェクト型学修を取り入れています。

答えのない課題に

専門知識を生かして

解決策を考える

専門知識を生かして

解決策を考える

Project

- Amazon JapanとのAmazon Hubロッカープロモーション活動

- カルビーポテトチップスの新フレーバー開発、プロモーション活動

- 国内企業などとの地域活性化活動

Graduation Theses

卒業研究

卒業研究のテーマ例

- 租税教育に関する一考察~「租税教室プロジェクト」を題材にして~

- 次世代が切り拓く日本―ESG投資教育の必要性

- 文献調査を通じた組織市民行動の全体像の把握

- 地方銀行の現状と存在意義

- 財務分析から読み取るVTuber業界の現状と今後の展望